Memoria in movimento: architettura della perseveranza

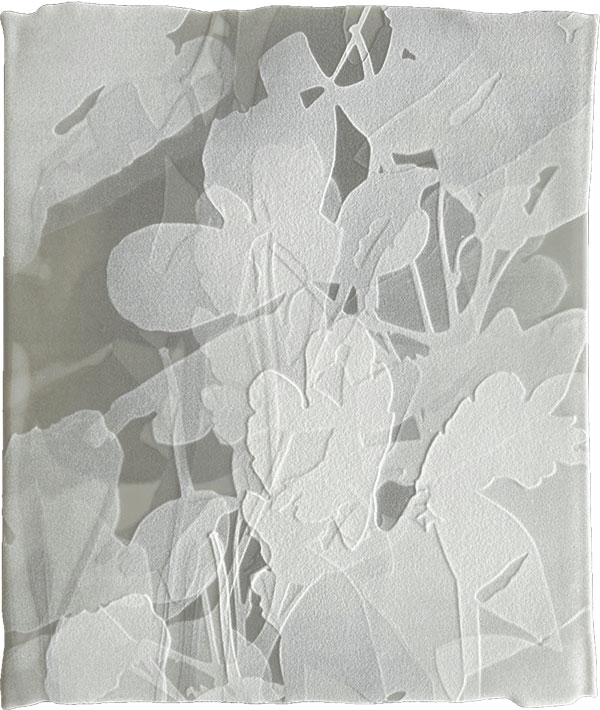

Venezia è una città intessuta di memoria, la cui architettura è una testimonianza vivente di secoli di commercio, artigianato e resilienza contro le forze della natura. Quando la distruzione minaccia il suo tessuto – che si tratti di acque in aumento, incuria o modernizzazione – la perdita non è solo fisica: si interrompe la continuità della storia. Il futuro di Venezia risiede non solo nella conservazione, ma nella sua capacità di trasformarsi.

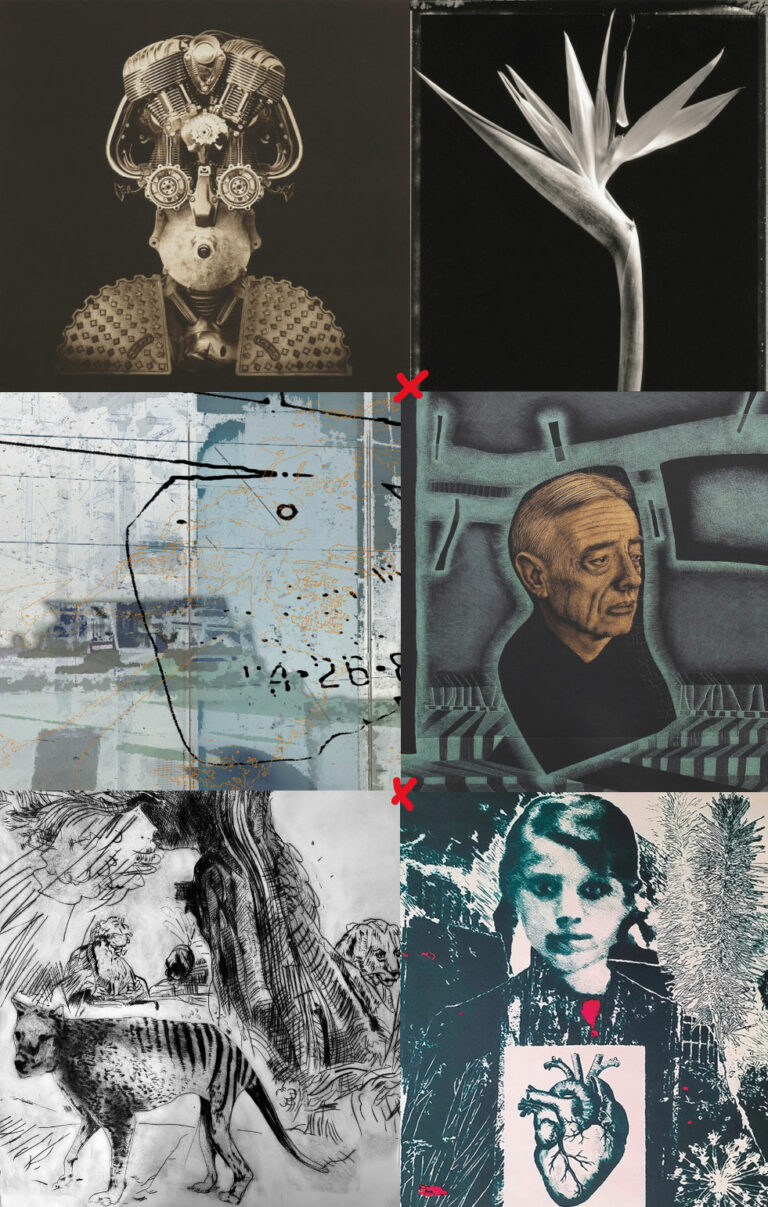

L’architettura è un contenitore della memoria collettiva: una volta distrutta, il legame con la storia si incrina. Come possiamo trattenere le memorie del passato e allo stesso tempo trascenderle? In questa epoca di realismo, la distruzione segna una drammatica proliferazione dello smantellamento delle città nel mondo, mettendo in discussione la visione tradizionale dell’architettura come veicolo di speranza e progresso. Eppure, il XXI secolo ci mostra come il progetto e l’architettura siano sì coinvolti nella distruzione, ma anche come possano confrontarsi con essa. Anche nella distruzione, c’è speranza.

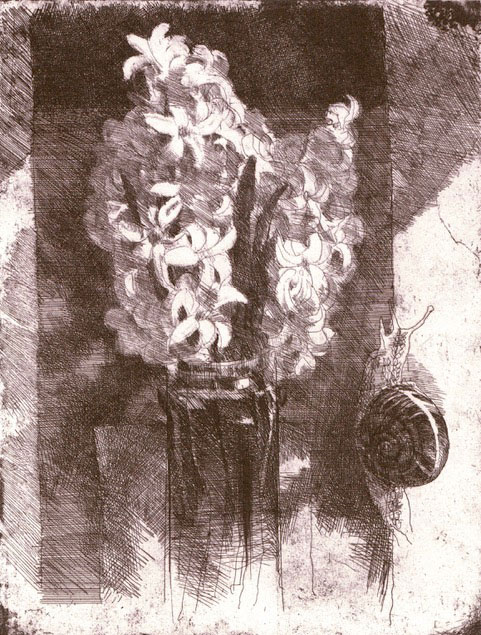

Tuttavia, con la globalizzazione, il senso del luogo si va perdendo. Le metropoli, in tutto il mondo, si somigliano sempre più, mentre il patrimonio culturale si dissolve sullo sfondo. Venezia lo sa bene, con il crescente problema dell’overtourism e la sfida della salvaguardia del suo patrimonio.

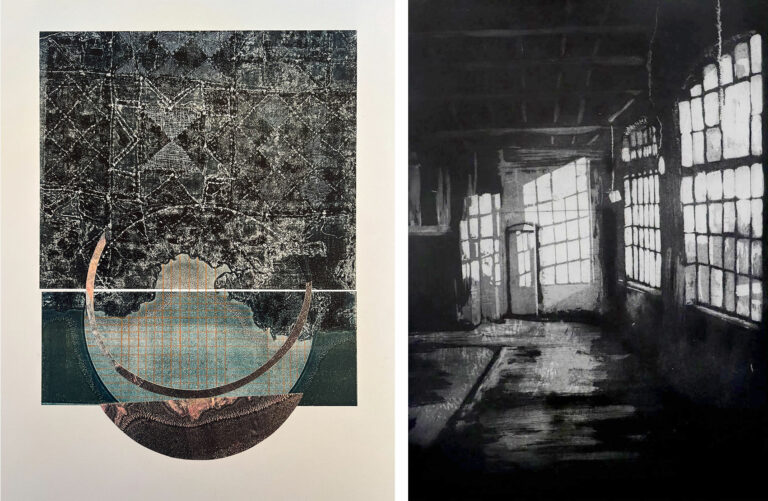

L’Ucraina, invece, nella sua storia non ha avuto uno stile architettonico unitario e dunque nemmeno un’identità definita attraverso l’architettura. Guardando al passato, si distinguono quattro grandi filoni: l’architettura bizantina della Rus’ di Kyiv, il barocco europeo e ucraino, l’architettura tradizionale (soprattutto quella dei villaggi e delle chiese in legno), e infine il modernismo sovietico. Ma una volta finita la guerra, con quale stile si potrà ricostruire, senza perdere memoria e identità collettiva?

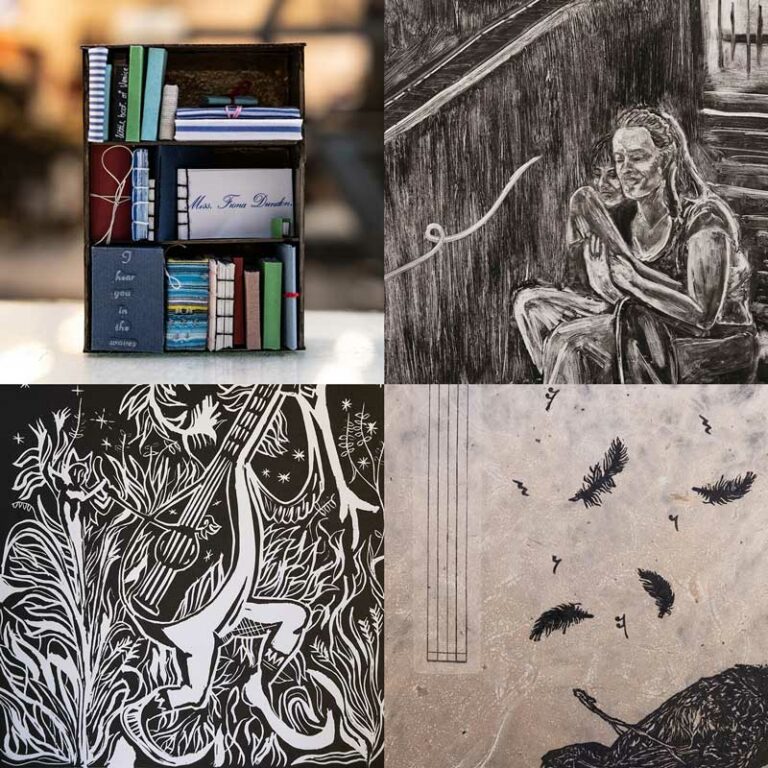

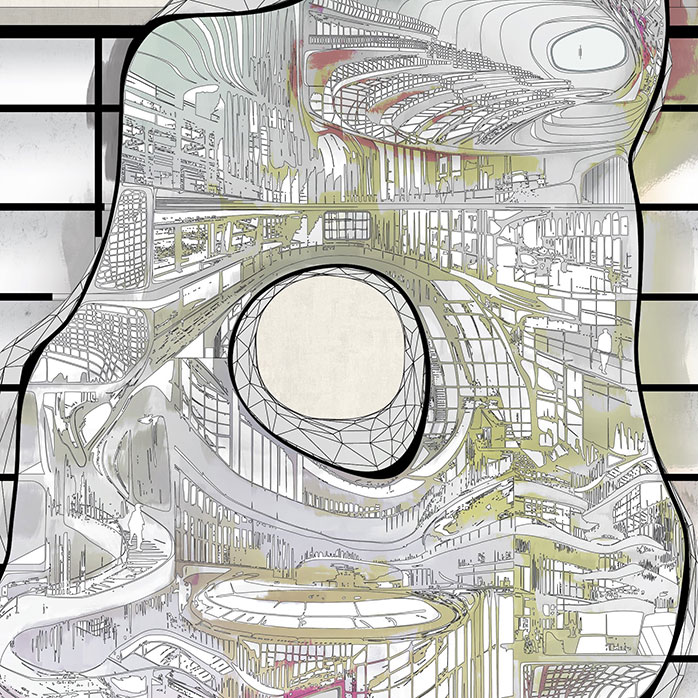

Memory in Motion è una proposta, non una soluzione. Attraverso il machine learning, fonde questi stili per generare un linguaggio architettonico ucraino inedito, forse persino inconfondibile. I nuovi modi di abitare non saranno come quelli di prima. I protocolli dell’interazione umana stanno cambiando. Le nostre città – siano esse la Venezia sovraccarica o l’Ucraina devastata dalla guerra – devono adattarsi. Il familiare e il vecchio vanno trasformati, con intenzione e progetto, in qualcosa di nuovo, radicale, e ancora sconosciuto.

Bogdan Seredyak→ è un architetto di origine ucraina e artista multidisciplinare. Si occupa di design spaziale, urbanistica e tecnologie emergenti, con un’attenzione particolare ai progetti sociali e alla speculazione progettuale. Si è laureato nel 2012 presso il New Jersey Institute of Technology, Facoltà di Architettura e Design.

Dal 2018 conduce uno studio indipendente con l’obiettivo di migliorare gli ambienti a misura d’uomo attraverso progetti pratici, installazioni site-specific e interventi architettonici eterogenei, fondati su una solida ricerca urbana e sociale.

Con esperienze maturate a New York, Kyiv e Tokyo, il suo lavoro sfida la percezione dello spazio attraverso interventi architettonici reattivi e sperimentali. Attualmente vive e lavora ad Amsterdam, Paesi Bassi.